Ein Abend. Drei Stücke. Viele Anfänge.

Im Rahmen der Choreografischen Werkstatt „Am Anfang“ choreografieren erstmals Tänzer*innen Stücke, die als Dreifach-Tanzabend im Repertoire gezeigt werden. Die begleitende Dramaturgin Caroline Rohmer hat mit den künstlerischen Teams über ihre Erfahrungen und die Stücke gesprochen.

Die Bühne im Kleinen Haus des Stadttheaters umweht in diesen Julitagen eine kreative Anspannung. Während draußen die Temperaturen ins Unerträgliche klettern, ist es im Haus kühl, doch auf den letzten Metern zur anstehenden Premiere des Dreifach-Tanzabends „Am Anfang“ rauchen die Köpfe.

Auf die Frage, wie es Gustavo de Oliveira Leite geht, strahlt er: „Ich bin aufgeregt und guter Dinge! Ich arbeite jetzt schon so lange an dem Konzept und dem Material und endlich kann ich sehen, wie nahe wir dem kommen, was ich mir vorgestellt habe. Jetzt kommt der spaßige Teil, wo wir die Details richtig rund bekommen.“

Gustavo ist Choreograf für das erste Stück der Choreografischen Werkstatt, in der die Tänzer*innen für einige Wochen und Monate die Seiten wechseln. Es ist ein gängiges Format an Theaterhäusern, um dem kreativen Potential in Tanzensembles eine Plattform zu bieten. „Für mich fühlt sich das einfach richtig an“, sagt Gustavo über diese Rolle.

Was ist ein Anfang?

Schon im November 2024 bewarben sich die interessierten Teams in einer internen Ausschreibung mit ihren inszenatorischen Konzepten, aus denen der künstlerische Projektleiter, Constantin Hochkeppel, und das Tanzleitungsteam eine Auswahl von drei Stücken trafen. Vorgabe war, neben pragmatischen Beschränkungen, die Auseinandersetzung mit dem Titelthema: Was ist ein Anfang? Ein vorübergehendes Moment? Eine Quelle für etwas Größeres? Etwas, von dem man sich stetig entfernt? Unzählige Fragestellungen und ästhetische Möglichkeiten ergeben sich aus diesem Impuls, wie auch die Stücke zeigen, die nun am 5. Juli 2025 ihre Uraufführung haben.

Gustavo de Oliveira Leite entschied sich dazu, vier seiner Tanz-Kolleg*innen zu choreografieren, während sich die Duos von Maja Mirek und Jeff Pham sowie Pin-Chen Hsu und Borys Jaźnicki jeweils selbst inszenieren. Auf ihrem Weg werden sie künstlerisch, beratend und organisatorisch begleitet, beispielsweise von Eliana Beltrán Palacio – feste Ausstattungsassistentin am Stadttheater Gießen – die für alle Gruppen ein individuelles Bühnen- und Kostümbild entworfen hat.

Für Constantin Hochkeppel, Künstlerischer Leiter von TANZ GIEßEN, war es dagegen wichtig, nicht zu früh in diesen Prozess als Instanz Kontrolle auszuüben, auch wenn er die künstlerische Leitung der Choreografischen Werkstatt innehat: „Die Teams sollten Raum haben, in den ersten Wochen unbeobachtet von mir im Studio zu forschen. Dazu gehört ja auch, dass nicht jede Idee gleich zündet. Und das kann einen sehr verunsichern, wenn immer der „Chef“ zuguckt. Auch wenn wir ein gutes Verhältnis haben, gibt es ein unleugbares Machtgefälle, das nicht zu vergleichen ist mit dem, das die Gastchoreograf*innen eingehen, wenn sie hier arbeiten. Ich war daher immer ansprechbar, habe nachgefragt und mich dann gefreut, wenn ich auf die Probe eingeladen wurde. Dann die Entwicklungssprünge zu sehen und von außen zu beschreiben, ist genauso hilfreich und wichtig.“

Love Letter an das Ensemble

Ich treffe Gustavo de Oliveira Leite und Emma Jane Howley, die ihm als choreografische Assistenz und künstlerische Partnerin zur Seite steht, vor ihrer Besprechung für die anstehende Bühnenprobe. In den Arbeits- und Aufenthaltsräumen des Theaters hat man sie ständig beobachten können, wie sie enthusiastisch ihre Ideen teilten und die Arbeit mit ihrem Ensemble vor- und nachbereiteten. Aufgrund des anhaltenden Repertoirebetriebs war es nicht immer einfach, alle Tänzer*innen zur gleichen Zeit zusammenzubringen. Zudem performt Maja Mirek nicht nur in Gustavos Arbeit, sondern auch in ihrer eigenen Kreation.

Für sein Physical Theatre-Stück „Gradually, Then Suddenly“ ließ er sich von einem Gemälde des US-Amerikanischen Künstlers Edward Hopper inspirieren. „Nighthawks“ (1942) zeigt – in eindrücklich realistischer Malerei – die Außenansicht eines rundum verglasten Diners, in der des Nachts vereinzelte Menschen (Nachtschwärmer, so der Titel auf Deutsch) sitzen: eine Frau und zwei Männer, scheinbar stumm nebeneinander bzw. einander gegenüber, hinter der Theke ein einzelner Kellner. Für Hopper typisch versprühen der Minimalismus in den Details und der Ausdruck in den Gesichtern eine fast unheimliche Atmosphäre der Einsamkeit.

Maja Mirek und Rose Marie Lindstrøm in „Gradually, Then Suddenly”, Foto: Nils Heck

Nach diesem visuellen Vorbild entwickelte Gustavo de Oliveira Leite zusammen mit Eliana Beltrán Palacio eine Bühne, die den Innenraum einer Bar und das Außen der Straße vereint. Die Begrenzungen in der Ausstattung führten dabei zu kreativen Lösungen, die schließlich mit dem dramaturgischen Verlauf des Abends eng ineinandergriffen. „Zum Beispiel sind die Wände unseres Barbereichs auf dem Boden mit Klebeband wie in einem Grundriss markiert, ein Tisch, Stühle und eine Tür werden angedeutet, obwohl sie im Raum nicht vorhanden sind. Während des größten Teils des Stücks halten wir uns an diese Vorgabe, aber dann gibt es einen Moment, in dem sich diese Beschränkung komplett auflöst, in dem die Tänzer*innen sich frei durch die Wände bewegen können. So kommt dem Bühnenbild eine weitere Bedeutung zu“, beschreibt Emma den Prozess.

„Gradually, the suddenly.“ ist eine berühmt gewordene Phrase aus Ernest Hemingways Roman „Fiesta“ (engl.: The Sun Also Rises, 1926), die beschreibt, dass kein noch so scheinbar plötzliches Ereignis aus dem Nichts kommt, sondern alles miteinander zusammenhängt. Gustavo interessiert diesem Titel entsprechend, wie sich ein innerer Zustand von Menschen allmählich und kontinuierlich entwickelt, um dann plötzlich als Veränderung auszubrechen und nach außen hin sichtbar zu werden. In dem Diner seines Stücks warten drei Mitarbeiter*innen auf Gäste, und während sie in die Tristesse ihres Arbeitsalltags starren, schärft sich ihr Fokus auf Details in ihrer Umwelt: Geräusche, routinierte Bewegungen verändern plötzlich ihre Bedeutung und werden zur Quelle ihrer Fantasie.

„Ursprünglich wollte ich nur eine Figur portraitieren, angelehnt an eine Frau im roten Kleid in Hoppers Gemälde. Doch dann habe ich mir den Kellner genauer angesehen und ich dachte, dass es eine viel interessantere und facettenreichere Rolle ist.“ Es sei ihm dabei immer darum gegangen, ein Stück zu kreieren, das den Fokus auf alltägliche Vorgänge und Details lenkt, Dinge, die im großen Maßstab oft keine Beachtung finden. „Ich entschied mich daher für einen bestimmten Ausschnitt einer Situation: die Zeit des Wartens, kurz bevor ein Gast in das ansonsten leere Diner hineinkommt.“

Für die Wahrnehmung von Zeitlichkeit spielt die Musikauswahl eine große Rolle. „Wir nutzen Songs aus den 70er Jahren, Jimi Hendrix, und dann geht es weiter durch die Jahrzehnte bis in die 2020er mit einem Musikstück von „The Smile“. Es gibt also eine große Zeitspanne, die ich auch auf den Raum beziehen wollte. Es ist einer dieser Orte die über Jahrzehnte hinweg existieren und bis heute überlebt haben. Wir haben dort Relikte wie eine Jukebox, die für eine sehr spezifische Epoche und ihre Ästhetik steht. Dieser Raum ist also in der Gegenwart angesiedelt, aber er existiert dort nicht isoliert von seiner Geschichte. So wie wir alle eine Vergangenheit haben, die uns überhaupt erst in die Gegenwart geführt hat“, beschreibt Gustavo. Aus seiner Feder stammt zusätzlich eine Soundcollage die sich aus Besteck- und Geschirrgeräuschen entwickelt. „Emma hat die Sounds und Klänge aufgenommen und ich habe sie gemixed.“

Rose Marie Lindstrøm und Maja Mirek in „Gradually, Then Suddenly”, Foto: Nils Heck

Der Tanz zu dieser vielfältigen Musik ist zunächst ein Ausdruck der inneren Gefühlswelt und Vorstellungskraft der Figuren, um dann im Verlauf des Stücks zu einem geteilten Moment zu werden, in dem sie in Gemeinschaft der Realität ein Stück Magie abtrotzen können. „Ich versuche die Botschaft zu vermitteln, dass man das Schöne und Magische auch in den einfachsten Dingen finden kann. Man muss nur die Augen und Ohren offen halten. Es geht dabei nicht darum, produktiv zu sein, sondern sich zu erlauben, kreativ zu bleiben und der Fantasie freien Lauf zu lassen.“

Dies passiere, so Emma, auf unterschiedlichen Wegen und Weisen, wie man anhand der Figuren im Stück sehen kann, aber es gehe eben auch darum, dies mit anderen zu teilen: „Es ist eine Erfahrung, die man mit anderen zusammen erschaffen kann. Es ist interessant, dass das auch eine Art Präsenz mit sich bringt. Uns hat wirklich fasziniert, wie etwas aus dem eigenen Vorstellungsraum in eine geteilte Realität übergehen kann.“

Auf die Zusammenarbeit mit „ihrem“ Ensemble angesprochen finden Gustavo und Emma anerkennende Worte: „Wir lernen so viel von ihnen und wie sie das Material oder die Geschichte, die wir ihnen geben, interpretieren. Es ist faszinierend zu beobachten, wie verschieden sie dabei vorgehen. Durch die Zusammenarbeit mit ihnen nahmen die choreografischen Aufgaben und die Geschichte Wendungen, die wir zu Beginn nicht voraussehen konnten, was es so viel reicher und interessanter macht“, beschreibt Gustavo. Er sei dankbar darüber, sich ganz auf die Rolle des Choreografen konzentrieren zu können. „Es ist einfach schwer einzuschätzen, was man tut, wenn man sich selbst nur auf Video sieht, und dann ist da noch die Tatsache, dass man sich selbst beurteilt. Ich bin viel nachsichtiger oder enthusiastischer, wenn es darum geht, wie andere Leute ihr eigenes Material entwickeln, als wenn ich mich selbst betrachte und denke: Was mache ich da eigentlich? Das Maß an Selbstkritik kann erdrückend sein, aber wenn es um andere geht, bin ich so glücklich, sie zu unterstützen und zu ermutigen und zu versuchen, das Beste aus meinen Kolleg*innen herauszuholen.“

Auch Emma, die für das Ende im Stück doch noch einen kleinen Auftritt übernommen hat, empfindet die Arbeit auf der Seite der künstlerischen Leitung als Bereicherung: „Es macht so viel Spaß, mit meinen Kolleg*innen in dieser anderen Konstellation zu arbeiten. Sie geben uns viel zurück. Nicht nur ich kann meine Fähigkeiten erweitern, sondern es ist auch eine Gelegenheit herauszufinden, welche anderen Talente bei den anderen vielleicht noch arbeiten.“

Emma Jane Howely und Gustavo de Oliveira Leite im Bühnenbild von „Gradually, Then Suddenly” mit der magischen Jukebox. Das vorliegende Modell „Harting M100“ verfügt übrigens über die rote Hit-Automatik-Taste. Der Gast musste die Hits nicht einzeln wählen, sondern sie konnten mittels der Hit-Automatik-Taste entsprechend des Kredits alle auf einmal abgespielt werden.

Ich frage, was sie sich wünschen, mit welchem Gefühl das Publikum aus ihrem Abend geht. Gustavo findet dafür persönliche Worte: „Dies ist mein Liebesbrief an meine Freunde, die ich hier gefunden habe. Ich hoffe, dass wir mit dem Publikum unsere Freude teilen können und sie das Leuchten dieser großartigen Künstler*innen sehen.“

Kranich-Landschaft

Der Langeweile, die bei „Gradually, Then Suddenly“ unter der Oberfläche eine Rolle spielt, widmen sich Maja Mirek und Jeff Pham in ihrem Duett „Tomorrow ends up no longer like tomorrow“ ganz offensiv. In ihrer Recherche haben die beiden, die sich selbst choreografieren, intensiv über die Rolle der Langeweile in unserem menschlichen Leben und in unserer Gesellschaft auseinandergesetzt. Sie lasen Artikel und Bücher, sammelten künstlerische Referenzen, dachten über die Profanität der Langeweile und über ihren existenziellen Charakter nach.

„Wir kamen zu dem Schluss, dass es uns interessiert, Langeweile als eine Art Widerstand zu begreifen, gegen ein Leben, das einfach so vor sich hinläuft. Und das ist nicht gerade einfach.

Wir sind in unserer hektischen Gesellschaft ständig überstimuliert oder hyperstimuliert, und es fällt nicht leicht, einfach nur zu sitzen und nichts zu tun, in einem intimen Moment mit sich selbst zu sein, sich zu erlauben, sich auch ohne Scham zu sehen“, sagt Maja.

Jeff erzählt, wie er darüber las, dass solche Momente gerade nicht vergleichbar sind, mit Praktiken wie Meditation, die sich die westliche Kultur in ihrer Verwertungsökonomie einverleibt hat: „Meditation hat am Ende doch eine Art Ziel, das die Langeweile als Zustand gerade nicht hat. Man kann Langeweile in dem Sinne auch nicht manuell erzeugen.“

So taucht die Langeweile in unterschiedlichen Dimensionen auf: Es sind die Momente, in denen plötzlich jegliche Stimulation fehlt, und es sind die Phasen, in denen sich ein Widerwillen gegen das immergleiche einstellt, und ein Durst, nach etwas anderem.

Maja Mirek in „Tomorrow ends up no longer like tomorrow”, Foto: Nils Heck

Der Titel ihres Stücks spielt auf die Wiederholung, aber auch auf das Potenzial der Veränderung an: Der morgige Tag ist nicht mehr wie der morgige Tag, könnte man ihn übersetzen. In ihrer Bewegungsrecherche forschten sie nach körperlichen Zuständen, die diese zeitliche Erfahrung eines schnelllebigen Daseins einfangen, und nach Bewegungsabläufen, die von Gleichförmigkeit, aber auch Potenzialität für Veränderung erzählen. Dabei stießen sie auf die Praktik des Origami-Faltens. „Es repräsentiert eine alltägliche Handlung, und etwas zu falten ist für die meisten Menschen nicht sonderlich anregend. Einfache, repetitive Handlungen helfen dabei, Eindrücke und Gedanken zu verarbeiten. Es versetzt uns also in einen Zustand, der Langeweile provoziert“, erklärt Jeff. Maja ergänzt: „Das Origami-Falten steht aber auch für die unendlichen Möglichkeiten, ein blankes Blatt Papier zu gestalten, das zu allem werden kann, was man sich vorstellen kann. In der Origami-Kunst gibt es unzählige Figuren.“ Sie entschieden sich jedoch bewusst nur für eine: den Kranich. „Er repräsentiert etwas Unschuldiges und zugleich Bedeutungsvolles, kann eine Metapher für Frieden sein. Man kann damit auf eine sehr unschuldige Art und Weise spielen, aber dabei je nach Kontext etwas Ernsthaftes unterstreichen.“

In ihrem minimalistischen Bühnenbild bilden nun hunderte weiße Kraniche eine Landschaft, ansonsten ist da die schwarze Weite des Raums.

„Es geht darum, in diesem vermeintlich kargen Raum Wege aufzuspüren, ihn zu füllen, mit dem was wir sind und haben“, so Jeff.

Die Kraniche als ihre Requisiten zu falten, wurde dabei Teil ihrer künstlerischen Praxis im Studio.

Wie viele Origami-Kraniche kann man in 6 Wochen falten? – Ja. Jeff Pham und Maja Mirek ist die Lust nicht vergangen.

Der Leiter der Requisitenabteilung des Theaters kam zudem auf die Idee, seine Kontakte in der Lebenshilfe Gießen anzusprechen, ob diese nicht Interesse hätten, einige Kraniche mit den Tagesbesucher*innen zu falten. Für Maja und Jeff ergab sich daraus ein Nebenprojekt, das in ihre Recherche mit einfloss. Sie besuchten die Lebenshilfe mehrere Male, interviewten die Menschen nach ihren Erfahrungen während des Faltens als Tätigkeit und über ihre eigenen Gedanken zur Langeweile.

Die Ästhetik der Papier-Kraniche spiegelt sich schließlich auch in den Kostümen und der Choreografie wider. Ein Riesen-Papier-Kranich steht zudem im Raum und nimmt eine stille Präsenz ein, die mit ironischer Geste an das große Ganze oder das große Ziel zu gemahnen scheint, die im Falten von hunderten oder tausenden Kranichen liegen – also der Vollendung eines „gelungenen“ Lebens.

Eine weitere wichtige Komponente ist die Musik. Sie besteht aus einem Soundscape, das live mithilfe einer Loop-Station aus Geräuschen des Publikums, des Papiers und der Stimme von Maja entsteht. Darin eingeflochten sind Kompositionen des Musikers Marco Mlynek, dessen künstlerische Bekanntschaft Jeff und Maja in einigen früheren Arbeiten von Constantin Hochkeppel am Stadttheater Gießen machten. Seine Musik für „Tomorrow ends up no longer like tomorrow“ vereint Field Recordings und elektronische Sounds bis hin zu Gitarren- und Orgelklängen, die dem Stück am Ende eine poetische Wendung geben.

„Es war am Anfang schwierig für uns, unsere Arbeit von außen zu sehen,“ weist Maja auf die besondere Herausforderung hin, sich selbst zu choreografieren, „und dafür war Marcos Anwesenheit extrem hilfreich.“

„Wir haben an vielen Techniken und Ideen gearbeitet“, beschreibt Jeff im Rückblick auf den Prozess, „und als Marco für ein paar Tage ins Studio kam, und wir gemeinsam improvisierten, schälte sich plötzlich eine Struktur für das Stück heraus.“

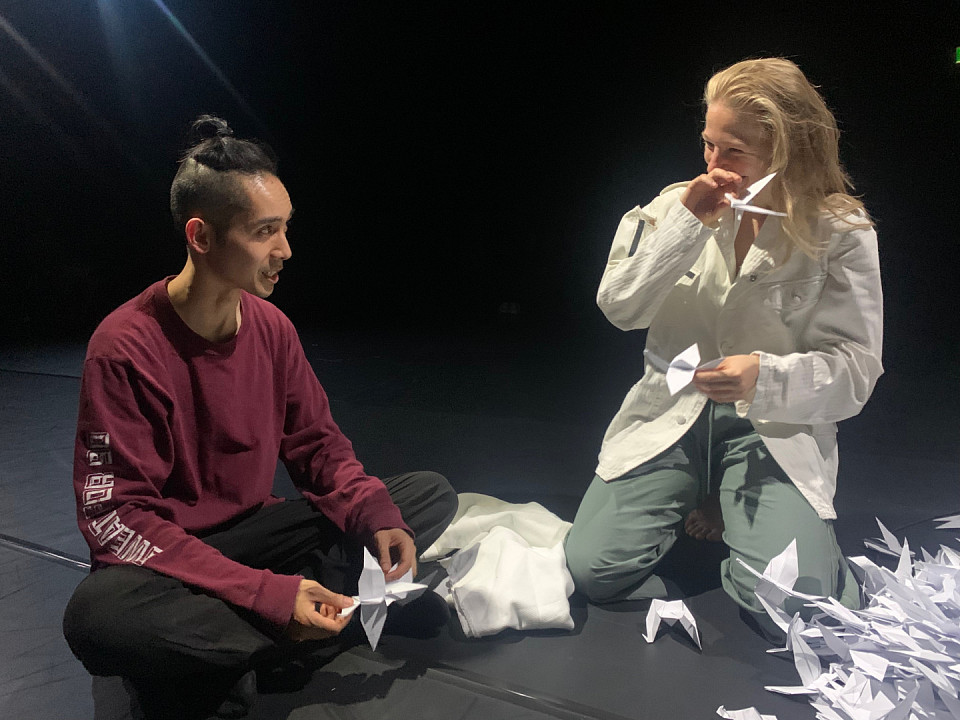

Maja Mirek und Jeff Pham in „Tomorrow ends up no longer like tomorrow”, Foto: Nils Heck.

Entstanden ist eine Dramaturgie, die im Zusammenspiel mit den live erzeugten Sounds, immer wieder davon erzählt, wie das Leben oszilliert zwischen dem Stillstand in der Schnelllebigkeit unseres Alltags und den befreienden, kreativen Moment des Präsentseins, mit sich selbst und anderen.

„Es gibt eine Szene im Stück, da scheint unsere Bewegung so, als würde die Zeit vorgespult werden. Und in einem Moment bricht Jeff daraus aus in ein normales Tempo und er fängt an zu summen. Das kommt aus einer Probe, als ich versuchte, mich an ein Lied zu erinnern, und dann hörte ich, wie Jeff etwas summte – ein Kinderlied – und das versetzt einen direkt an einen vergangenen Ort. Ich finde, existenzielle Langeweile hat eine Nostalgie an sich, wenn man sich erlaubt, aus der täglichen Routine auszubrechen. Man zoomt raus aus sich selbst und sieht, wie das Leben an einem vorbeigezogen ist. Das ist eine sehr bedeutungsvolle Bewegungsmetapher.“ Immer wieder taucht diese kurze Melodie im Stück auf, live und recorded, und führt zu Momenten der Unterbrechung.

Auf die Erwartungen des Publikums an ihren Abend angesprochen ist Jeff eindeutig. „Wir wussten von Anfang an, dass wir das Publikum nicht langweilen wollen. Das wäre ein bisschen zu offensichtlich und die Menschen wissen ja, dass Langeweile erstmal an sich nichts Angenehmes ist. Es geht im Gegenteil um den Spaß an der Langeweile, an dem Potential, das sich dahinter verbirgt.“

„Wenn man keine Erwartungen weckt, kann man die Leute nicht überraschen“, resümiert Maja.

Auch über die Veränderung ihrer eigenen Erwartungen im Prozess sprach ich mit den beiden. „Wir beide mögen Partnering“, sagt Maja. „Durch unsere Zusammenarbeit in anderen Stücken kennen wie unsere Körper jeweils sehr gut. Wir hatten uns vorgestellt, mit Partnering-Techniken eindrückliche Figuren in die Choreografie einzubauen. Aber es hat sich gezeigt, dass dieses Stück etwas anderes braucht. Es braucht unsere Verbindung ohne dass wir uns physisch berühren. Das wirkt auf den ersten Blick viel simpler, dabei ist es doch komplex.“

„Das Stück hat für uns eine überraschende Wendung genommen, und es fühlt sich richtig an, wo es im Moment ist“, ergänzt Jeff. Für ihn ist dabei klar, dass die Entdeckungsreise an ihrem Abend nicht mit der Premiere abgeschlossen ist: „Ich möchte weiter daran arbeiten, noch tiefer eintauchen, während wie es performen und weiterhin die Frage stellen, was daran so wichtig ist, dass er uns berührt.“

Im Rabbit Hole

Das dritte Stück der Choreografischen Werkstatt ist das Duo „Who’s A?“ von Borys Jaźnicki und Pin-Chen Hsu. Für ihr Duett, das auf den Kernthemen und -figuren aus Lewis Carrolls „Alice im Wunderland“ (1865) basiert, machen diese beiden wohl die markanteste optische Transformation durch: Pin-Chen wurde durch die Ausstatterin Eliana Beltrán Palacio in historisch anmutende Reifröcke gekleidet, während Borys während der gesamten Performance ein Hasenmaske trägt, die ihm eine unheimliche Aura verleiht. „Es war von Anfang an klar, dass die Atmosphäre nicht märchenhaft sein soll, sondern gruselig. Meine Inspiration sind die Filme von David Lynch, die spezielle Stimmung, die seltsame Geschichten erzählen.“

Pin-Chen Hsu und Borys Jaźnicki in „Who’s A?“, Foto: Nils Heck

Das Publikum folgt der Figur von Pin-Chen und dem Weißen Kaninchen in eine (alp)traumhafte Welt, in der die konstante körperliche Veränderung von Alice psychologisch gedeutet und wiederum auf die Choreografie übertragen wird.

„Die Basis unserer Arbeit mit dem Text war das Gespräch zwischen Alice und der Raupe im 5. Kapitel über die Frage ‚Wer bist du?‘, infolge dessen Alice über ihre stetige Verwandlung spricht. Dem haben wir weitere Ausschnitte aus dem Roman hinzugefügt, Worte von anderen Figuren wie dem Verrückten Hutmacher aus der Mad Tea Party“, erklärt Borys. All diese sind vereint im Weißen Kaninchen. „Für uns ist es neben Alice die wichtigste Figur. Sie ist von Anfang bis Ende der Geschichte dabei, sie führt Alice überhaupt erst in diese andere Welt.“ Für Pin-Chen und Borys gehören die beiden daher zusammen, sie sind wie unterschiedliche Dynamiken in der Psyche des Menschen.

Der Videokünstler Hubert Dłużniewski und die Komponistin Ela Orleans unterstreichen mit ihrer Arbeit die zeitgenössischen Referenzen ins Unheimliche. Borys hat mit beiden bereits in früheren Zusammenhängen gearbeitet: „Sie haben sofort verstanden, was uns wichtig ist und unsere Choreografie unterstützt.“ Die Videoprojektionen zeigen beispielsweise einen U-Bahn-Tunnel oder einen endlos langgezogenen Flur voller Türen. In die Musik mischt sich der durch die Mikroports geisterhaft verschobene Sound des gesprochenen Texts auf der Bühne.

Borys, der als Schauspieler ausgebildet ist, und viele Jahre für Theater und Film gearbeitet hat, brachte zu Beginn der Proben eine Schauspielmethode ein, die vom Klartraum inspiriert ist. Ein Werkzeug für ihn und Pin-Chen, um ihre Figuren und ihre jeweils spezifische physische Qualität zu entwickeln. „Ich habe selbst erlebt, als Schauspieler damit zu arbeiten, und es ist wirklich interessant, wie gut es funktioniert. Man findet seine Figur wie durch luzides Träumen. Man stellt sich zuerst etwas vor, dann findet man dazu die Körperlichkeit, und durch die Körperlichkeit findet man eine Stimme. Wir haben also nicht mit dem Text angefangen.“

Pin-Chen Hsu und Borys Jaźnicki in „Who’s A?“, Foto: Nils Heck

Zunächst gab es ein umfangreicheres Szenario mit sehr viel mehr Text. „Vielleicht hat das was mit meinem Background als Schauspieler zu tun“, überlegt Borys. „Ich bin es gewohnt, dass Theater Zeit braucht. Ich habe also die Vorgabe, dass die Stücke nur 30 Minuten dauern sollen, hintenangestellt. Es gab Ideen für viel mehr seltsame Szenen, beispielsweise wie wir auf lauter Teetassen balancieren – inspiriert durch die Mad Tea Party. Aber es bewahrheitet sich immer wieder, dass weniger mehr ist und dass es spannender ist, die Dinge nicht zu wörtlich zu nehmen, sondern sich zu trauen, abstrakt zu werden.“

Pin-Chen fügt hinzu: „Das Thema meiner Figur und des Abends ist ja Identität. Wer bin ich? Wo beginne ich? Hört Veränderung jemals auf? Wie viel Einfluss habe ich drauf, wohin ich mich entwickle? Und Borys wollte auch ein Gespräch über Zeit einbringen. Das haben wir schließlich rausgekürzt, aber es wird an anderer Stelle immer noch präsent. Identität ist das, was die Zeit aus uns macht.“

Ich erinnere mich daran, wie wir damals über den Titel sprachen, der ursprünglich die Referenz zu „Alice im Wunderland“ deutlicher hervorheben sollte. Aus „Alice“ wurde „A“ – ein Platzhalter für den Anfang, Alpha, und alles, was einen Namen und eine Geschichte hat.

Die Stimmung ist gut bei Pin-Chen Hsu und Borys Jaźnicki auf der kühlen Ledercouch. Sie stand im Sozialraum des Tanzensembles, bevor es zum Bühnenbild gekrönt wurde. Was im täglichen Leben vor allem Geschmackssache ist (weißes Ledermöbel), eignet sich auf der Bühne hervorragend, um unterschiedliche Farbstimmungen im Licht zu reflektieren.

Mit Blick auf die Premiere strahlt Pin-Chen: „Wenn wir in abendfüllenden Stücken anderer Choreograf*innen arbeiten, dann kreiert man vielleicht mal ein Solo von 3 Minuten. Einen Abend von 30 Minuten selbst zu schaffen, fühlt sich groß an!“

Der Dreifachabend „Am Anfang. Choreografische Werkstatt von und mit den Tänzer*innen des Ensembles“ feiert Premiere am 5. Juli 2025, mit einer weiteren Vorstellung am 10. Juli in der aktuellen Spielzeit. Die Wiederaufnahme erfolgt am 17. Oktober 2025.